- Schriftart und Schriftgröße: Einfache Schriftart, z. B. Times New Roman oder Arial.

- Beschriftungen: Alle Tabellen, Gleichungen, Abbildungen und Schemata sind in der Reihenfolge ihrer Erwähnung im Text zu nummerieren; Beispiele: „Tabelle 1“, „Abbildung 1“ – Verwende am besten die automatische Beschriftungsfunktion des Textverarbeitungsprogramms. Alle Abbildungen und Tabellen müssen im Text eingeführt werden.

- Verwende Abkürzungen und Akronyme sparsam, aber konsequent. Bei der ersten Erwähnung muss der vollständige Begriff zusätzlich angegeben werden.

- Nomenklatur, Symbole, Einheiten: Die Regeln und Empfehlungen der International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), der International Union of Biochemistry (IUB) und der International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) sollten eingehalten werden. Weiterhin ist die DIN EN ISO 80000 einzuhalten.

- Kursiv geschrieben werden Symbole für physikalische Größen, nicht aber die zugehörigen Einheiten, z. B.: T für Temperatur, stereochemische Angaben (cis, E, R), Lokanten (N-Methyl), Symmetrie- und Raumgruppen (C2v) und Präfixe wie in „tert-Butyl“, nicht dagegen lateinische Ausdrücke wie „in situ“.

- Die stereochemischen Angaben D- und L- sind ebenso wie die Angaben Molar (M) und Normal (N) als Kapitälchen zu setzen.

- Oxidationsstufen bei ausgeschriebenen Elementnamen als Kapitälchen in Klammern, bei Elementsymbolen hochgestellt angeben; Beispiel: Eisen(II) bzw. FeII; Eisen(III) bzw. FeIII.

- Formeln von Koordinationsverbindungen sind in eckige Klammern zu schreiben (IUPAC-Regel).

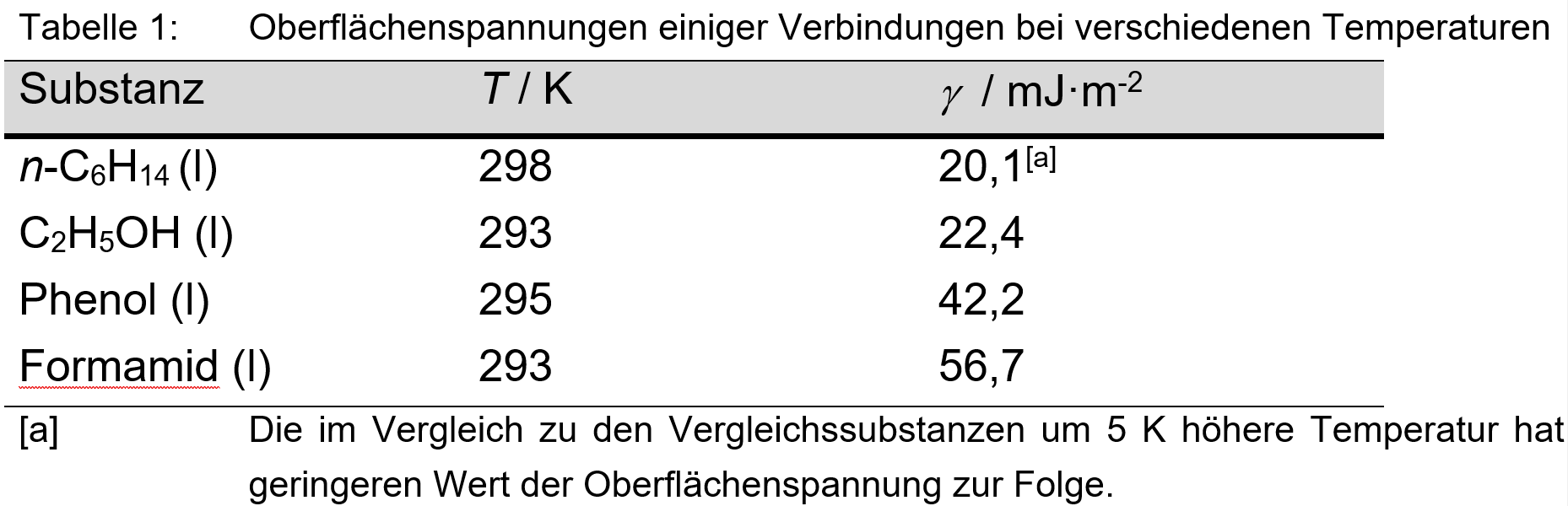

- Bei Achsenbeschriftungen werden die Einheiten mit Schrägstrich abgetrennt; z. B. T / K. Die Ordinate wird senkrecht zur Achse beschriftet. Ein Pfeil zeigt in Richtung ansteigende Werte, z. B. an Koordinatenachsen oder an Beschriftungen.

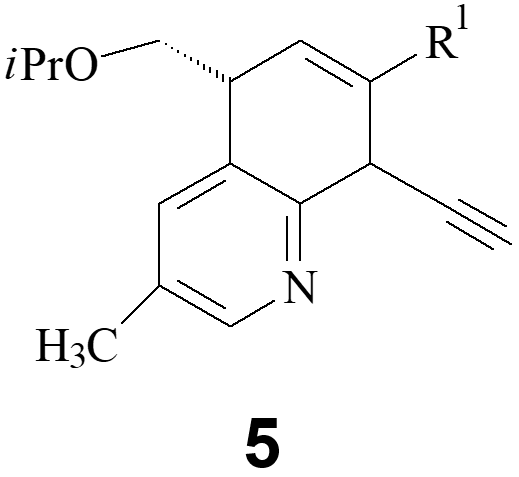

Chemische Formeln solltest du fortlaufend mit Formelnummern (arabische Ziffern, fett und nicht in Klammern) kennzeichnen. Alternativ kannst du sie auch als Abbildungen beschriften:

- In ihnen können übliche Abkürzungen wie Me, i Pr, s Bu und Ph verwendet werden, es sollte jedoch konsequent sein.

- Allgemeine Substituenten sollen mit R1, R2 oder mit R, R‚ bezeichnet werden.

- Die räumliche Anordnung von Substituenten ist mit anzugeben.

Für Tabellen gelten folgende allgemeine Regelungen:

- Tabellen sollten eine erklärende Überschrift haben und nur durch drei Linien (Kopf-, Hals- und Fußlinie) unterteilt sein.

- Tabellen mit nur ein oder zwei Spalten sowie Spalten mit nur ein oder zwei Eintragungen sind zu vermeiden.

- Für Fußnoten in Tabellen werden lateinische Kleinbuchstaben in eckigen Klammem verwendet.

- Alle Tabellen sind in der Reihenfolge ihrer Erwähnung im Text zu nummerieren.

Die Koordinatenachsen (waagerechte Achse: Abszisse; senkrechte Achse: Ordinate) sind mit ihren Größen (kursiv) und Einheiten zu beschriften, z. B.: λ / nm→.

Die Ordinate sollte möglichst senkrecht zur Achse beschriftet sein, und die Größen oder die Achsen mit einem Pfeil versehen sein.

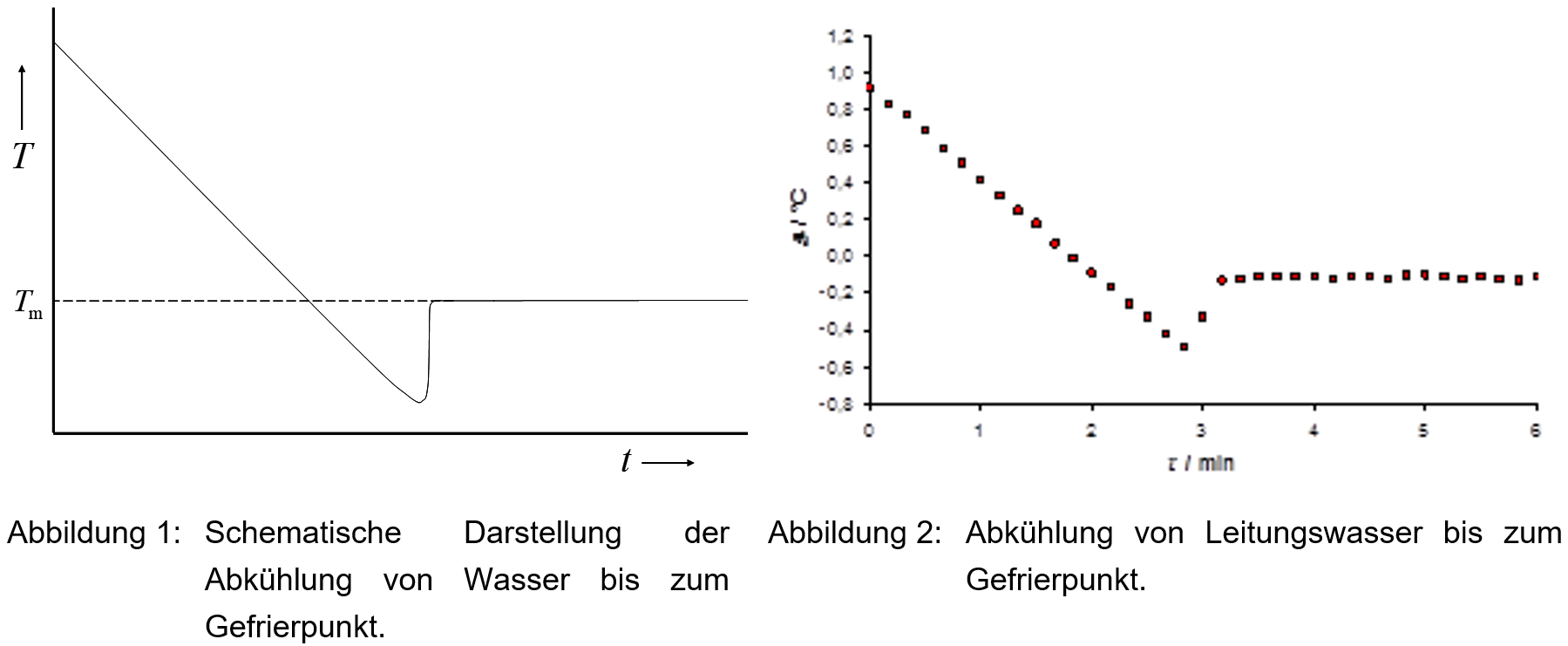

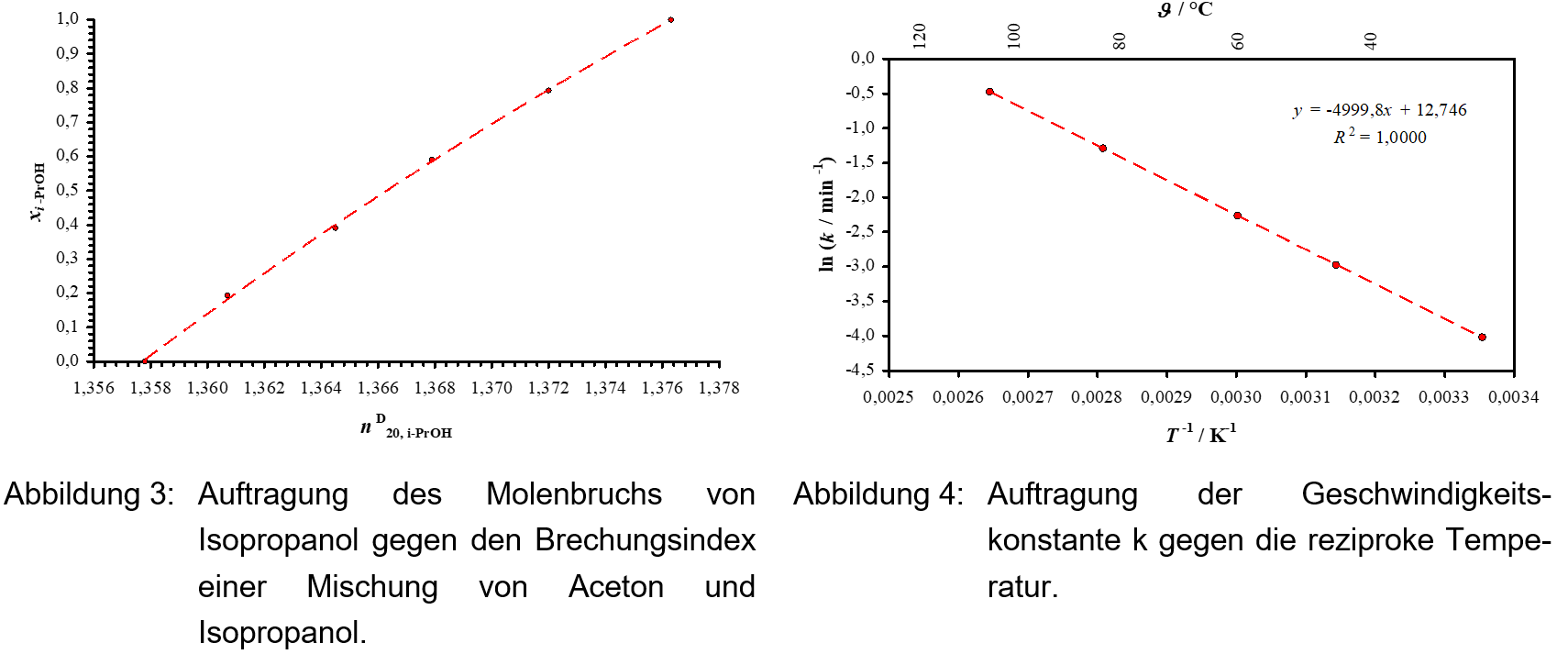

- Ein allgemeiner oder berechneter Zusammenhang von Größen ist im Diagramm als durchgezogene Linie darzustellen (Abbildung 1).

- Gemessene Werte sind hingegen als Messpunkte ohne Verbindungslinie darzustellen (Abbildung 2). Ausnahme: Spektren.

- Ist der Verlauf zwischen den Messpunkten wichtig, so ist er durch eine physikalisch sinnvolle Ausgleichsfunktion darzustellen (Abbildung 3 und Abbildung 4). Dieser Funktion muss jedoch eine theoretische Beziehung zugrunde liegen.

- Jede Abbildung ist mit einer erklärenden Bildunterschrift zu versehen, aus der in knappen Worten der Inhalt der Abbildung zu entnehmen ist.

Literatur: DIN Deutsches Institut für Normung e. V.: Graphische Darstellung in Koordinatensystemen, Beuth Verlag GmbH, Berlin 1973 (DIN 461).

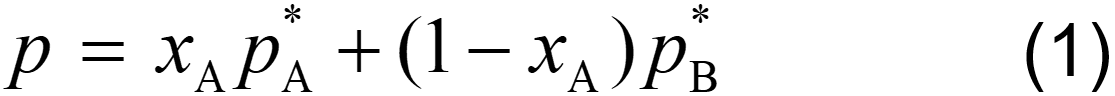

Gleichungen sind fortlaufend mit Zahlen zu kennzeichnen und im Text zu erwähnen.

Die qualitative und quantitative Beschreibung von Zuständen und Vorgängen erfolgt mit Hilfe von Größen, welche messbare Eigenschaften beschreiben.

Zum Beispiel:

Größenwert = Zahlenwert•Einheit (Größenwert = {Größenwert}•[Größenwert])

U = 5 V (U = {U }·[U ])

G = 3 kJ mol-1 (G = {G }·[G ])

Literatur:

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.: Größen, Beuth Verlag GmbH, Berlin 1998 (DIN 1313).

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.: Größen und Einheiten – Teil 1: Allgemeines, Beuth Verlag GmbH, Berlin 2009 (DIN EN ISO 80000-1).

Wie wichtig ist das Layout meiner Arbeit?

Bei wissenschaftlichen Arbeiten spielt die äußere Form eine wichtige Rolle: Sie trägt zur Verständlichkeit und Eindeutigkeit deiner Arbeit bei und stellt deine sorgfältige Arbeitsweise unter Beweis.

Worauf sollte ich bei der äußeren Form besonders Achten?

Dein Layout sollte übersichtlich sowie funktional sein, und sollte den vorgegebenen Richtlinien entsprechen. Achte hierbei auf die richtige Formatierung von chemischen Formeln, Tabellen, Abbildungen, Gleichungen und physikalischen Daten.

Der Artikel wurde veröffentlicht im November 2024 und zuletzt aktualisiert im November 2024.