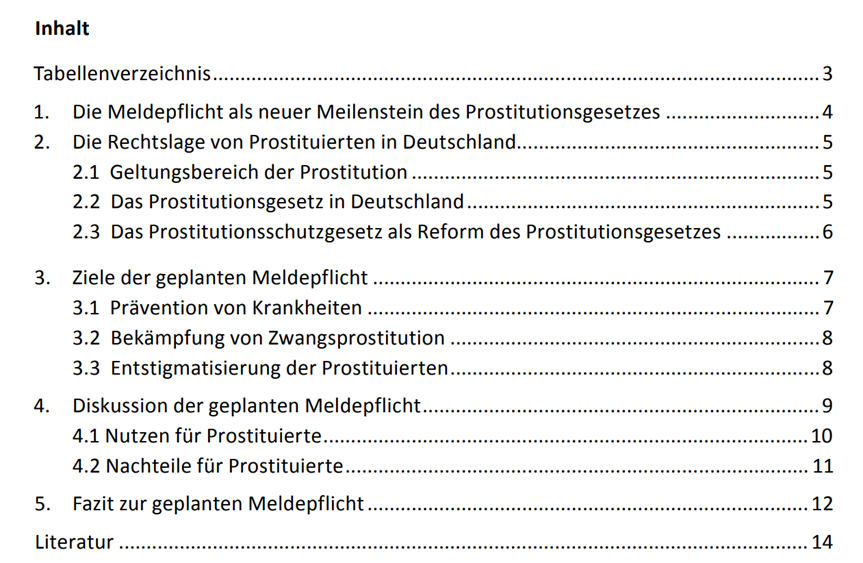

Das Inhaltsverzeichnis muss vollständig und logisch konsistent sein: Es entspricht der Gliederung der Arbeit, die eine sinnvolle, systematische und sachlogische Reihenfolge des behandelten Themas bietet. In einer guten Gliederung beziehen sich die Unterpunkte aufeinander, statt beziehungslos aufeinander zu folgen. Im Inhaltsverzeichnis wird diese Gliederung sichtbar – auch roter Faden genannt.

Diese Gliederung, die sich im Inhaltsverzeichnis widerspiegelt, sollte aus sich heraus verständlich sein. Ziel ist es, dass die Lesenden bereits aus der Überschrift einen ersten Eindruck gewinnen, worum es in den Kapiteln und Unterkapiteln geht. Verständliche Kapitelüberschriften bestehen aus diesem Grund meist nicht nur aus ein oder zwei Wörtern. Formuliere die Überschriften zwar knapp, aber möglichst präzise.

Je nach Umfang und Thema der Arbeit macht eine Unterteilung in maximal drei bis vier Ebenen die Arbeit übersichtlich. Oft genügen zwei Ebenen. Zu viele Unterpunkte zersplittern die Arbeit und zeigen, dass verwandte Themen nicht sinnvoll zusammenfügt wurden.

Die Länge der einzelnen Abschnitte ergibt sich aus dem Inhalt, und sie sollten in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.

Beachte, dass die Gliederung eine Arbeitshilfe zur Strukturierung deines Textes ist. Nach der Überarbeitung der Rohfassung solltest du die finale Struktur und Benennung deiner Kapitel fertigstellen, die dann im Inhaltsverzeichnis erkennbar ist.

- Das Inhaltsverzeichnis spiegelt eine Arbeit wider, die dem Gegenstand deiner Arbeit nicht angemessen oder ungünstig aufgegliedert ist.

- Das Einteilungsprinzip wird nicht durchgehalten, das heißt: Oberpunkte bilden keine inhaltliche Klammer für die Unterpunkte und Unterpunkte schließen sich nicht gegenseitig aus.

- Das Inhaltsverzeichnis enthält Rest-Kategorien, wie z. B. „Sonstiges“. Prüfe, ob und wo diese Inhalte sinnvoll eingegliedert werden können.

- Die Fragestellung ist die Überschrift eines Gliederungspunktes oder der Einleitung.

- Die Seitenzahlen fehlen.

- Unter einer Überschrift steht nur ein Unterpunkt.

- Die Überschrift benennt das Einteilungsprinzip für die folgenden Unterpunkte, d. h., eine Gliederungsebene bildet eine logische Klammer um die darunter folgenden Unterpunkte.

- Die Unterpunkte schließen sich inhaltlich gegenseitig aus.

- Wenn es in einem Kapitel Unterpunkte gibt, müssen es mindestens zwei sein.

- Die inhaltliche Gewichtung der Unterpunkte ist ausgewogen.

Was macht ein gutes Inhaltsverzeichnis aus?

Dein Inhaltsverzeichnis muss vollständig, verständlich und thematisch logisch aufgebaut sein: Kapitelüberschriften und Unterkapitel beziehen sich aufeinander, ein roter Faden ist ersichtlich und die Lesenden können sich gut orientieren.

Wie unterteile ich mein Inhaltsverzeichnis?

Je nach Umfang der Arbeit sorgt eine Unterteilung in maximal drei bis vier Ebenen für Übersichtlichkeit. Oft genügen bereits zwei Ebenen. Achtung: Zu viele Unterpunkte zersplittern die Arbeit und zeigen, dass verwandte Themen nicht sinnvoll zusammenfügt wurden.

Der Artikel wurde veröffentlicht im April 2025 und zuletzt aktualisiert im April 2025.