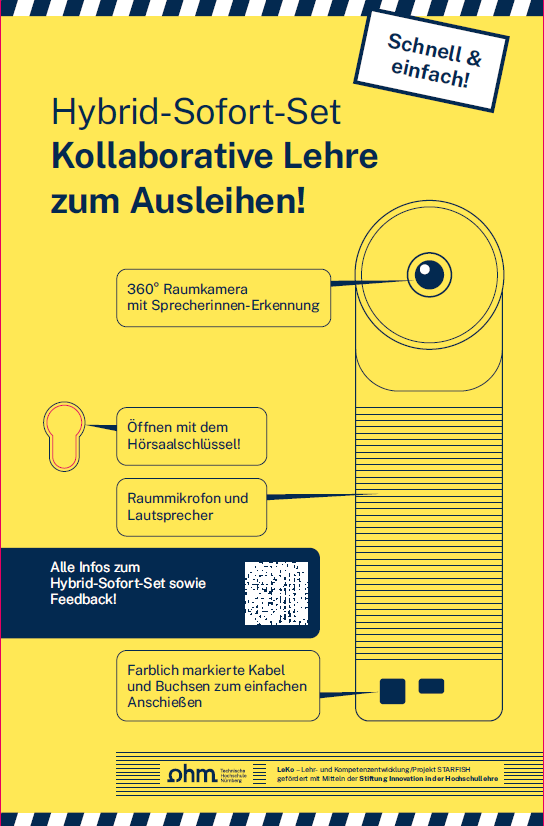

Das hier vorgestellte Hybrid-Sofort-Set stellt, wie der Name andeutet, eine Lösung für hybride Lehrveranstaltungen an der Hochschule dar. Das Set wurde für Lehrsituationen entwickelt, in denen ein spontaner Bedarf nach hybrider Lehre entsteht. Dies spiegelt sich auch in den grundlegenden Eigenschaften wieder:

Diese Dokumentation dient dem Zweck, die Gestaltungs-Erwägungen, die Anforderungen sowie die tatsächliche Umsetzung für andere Entwicklungsvorhaben sichtbar zu machen. Das Projekt wurde als nutzbares Prototyp-Vorhaben entwickelt, um Nutzungsverhalten und Bedarfe seitens der Zielgruppen zu erfassen. Darauf aufbauend kann dann eine Überarbeitung des Konzepts stattfinden, welche es uns erlaubt, das Set bei Bedarf breitbandig an der Hochschule bereit zu stellen.

Ausgangssituation

Im Rahmen des Projekts STARFISH, gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre, machte sich die TH Nürnberg zum Auftrag, die digitale Lehre an der Hochschule grundsätzlich zu ermöglichen. Nach den Erfahrungen aus der Corona-Zeit wurden die Defizite einer digitalen Abbildung von Lehre für alle sichtbar – nun galt es Lösungen dafür zu erarbeiten und miteinander zu verzahnen.

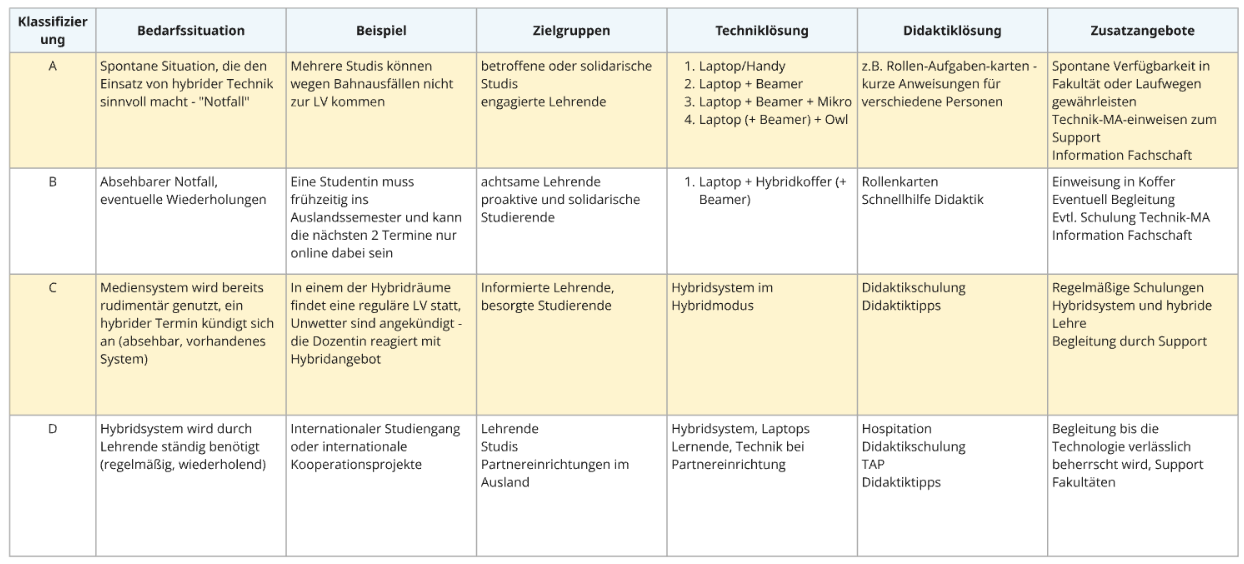

Ein Teil dieser Bemühungen stellt die Bereitstellung von digitaler Lehrtechnologie dar, die es erlaubt, Online- oder Hybridveranstaltungen zu halten. Das Team erkannte bereits in der Konzeptionsphase, dass es nicht „die eine“ prototypische Lehrveranstaltung gibt, für die man entwickeln muss. So wurden vier Bedarfssituationen konstruiert, welche sich in folgender Tabelle (Abb. 1) abbilden:

Anforderungen

Zielgruppengerecht: Die Zielgruppen für das Set umfassen sowohl Lehrende als auch Studierende. Da in diesem Szenario Bedarfe für hybride Lehre vor allem durch die Studierenden entstehen, müssen sie lernen diese Bedarfe auch zu äußern. Auch die Lehrenden müssen darauf vorbereitet sein, Bedarfe entgegenzunehmen, um eine Ausleihe zu initiieren. Das Handling der Geräte muss Einfachheit, Niederschwelligkeit und Freude an der Nutzung suggerieren.

Schnelle Verfügbarkeit: Bei spontanen Bedarfssituationen sollte die Zielgruppe in der Lage sein, das Set ohne Vorlauf abzuholen. Eine Ausleihe muss unkompliziert in der Nähe des Bedarfs erfolgen.

Geeigneter Funktionsumfang: Die Lösung muss keine perfekte Performance umfassen, sondern frei nach der 80/20-Regel nur 80% der Funktionen abbilden, diese aber verlässlich und unkompliziert. Das bedeutet in unserem Fall: Große Teile der Kursteilnehmerinnen sowie die Dozenten sollten durch Online-Teilnehmende erfassbar sein (Stimmung erfassen, Sprecherinnen erfassen). Online-Teilnehmende sollten hörbar sein und normale Sprechlautstärke verstehen können. Unterrichtssituationen wie Vortragsverfolgung und Gruppenarbeit sollten abgebildet werden können.

Einfache Handhabung/Aufbau: Bei spontanen hybriden Lehrsituationen muss davon ausgegangen werden, dass sich die Lehrenden nicht in die Technologie einarbeiten konnten sowie einen gewissen Stress empfinden, da sie vor einer neuen Situation stehen. Also sollte die Bedienung und der Aufbau selbsterklärend und intuitiv möglich sein.

Lernfähigkeit: Da das Entwicklungsteam auf Basis vieler ungeprüfter Annahmen gestaltet, sollte das Set und sein „Betriebssystem“ lernfähig sein. Feedback wird benötigt, um Probleme mit Technik und Bedienung in nächsten Iterationen bearbeiten zu können.

Kommunizierendes Angebot: Das Angebot muss in der Lage sein, bestimmte Informationen an seine potenziellen Nutzerinne weiterzugeben, um sich selbst im öffentlichen Raum zu „bewerben“ und das gewünschte Nutzungsverhalten zu beeinflussen.

Design und Entwicklung

Ableitend aus den Anforderungen entwickelte das gemischte Team (Medientechnik, Design, Didaktik) in mehreren Iterationen das Set. Nicht nur die Technik musste hierbei entwickelt werden, sondern auch

- Kommunikationsmaßnahmen

- das „Betriebssystem“ – also die implizite und explizite Interaktion mit dem Set

- die didaktische Unterstützung

Das Kerngerät: Kandao Meeting 360°

Ausganspunkt der technologischen Überlegungen war das Kerngerät – eine Kandao Meeting 360°, die sich bereits in Meeting-Situationen bewährt hatte und die die Anforderungen an Funktionsumfang und Handhabung grundsätzlich abbildete. Folgende Features bringt das Gerät mit:

- 360° Kamera, die einen Gesamteindruck vom Kurs vermitteln kann, aber auch Sprecherinnen erkennt und diese automatisiert in den Fokus der Konferenzsoftware (Zoom, TEAMS) bringen kann

- ein integrierter Lautsprecher mit ausreichend Leistung, um einer online teilnehmenden Person in einem 6-8 m großen Radius Gehör zu verschaffen

- ein integriertes Raum-Mikrofon, dass im Umkreis von 5-7 m Sprache deutlich empfangen kann

- Plug&Play-Funktion zur einfachen Gerätefunktion am Rechner und entsprechender Auswahl in der Konferenzsoftware

Erste Usability-Tests

Um zu erkennen mit welchen Schwierigkeiten sich Nutzerinnen des Geräts auseinandersetzen müssen, führten das Team erste Usabilty-Tests durch und fand unter anderem folgende Dinge heraus:

- Die nicht benötigten Anschlüsse verwirren Nutzerinnen und provozieren Fehlverkabelung

- Anschlüsse mit gleicher Buchse (USB-C), aber unterschiedlichem Zweck (Strom/Daten) werden verwechselt

- Der Aufbau funktioniert oft nach dem Schema Trial&Error, oft unstrukturiert, Unsicherheiten stellen sich ein und multiplizieren sich

- Fehler entstehen auch dadurch, dass das Gerät in der Konferenzsoftware nicht ausgewählt wurde

- Der Einschalter muss mindestens 3 Sekunden gedrückt werden, damit das Gerät startet – das führt zur Fehlannahme, dass das Gerät nicht funktionsfähig sei

- Einfache farbliche Markierung von Kabeln und Buchsen reicht bei der Zuordnung nicht aus

Das Test-Setup bestand aus:

- dem eigenen Dienstrechner (Laptop)

- einer Kandao-Meeting 360° (mit Aufklebern farbcodiert)

- Einem USB-C-zu-USB-C-Kabel (mit Aufklebern farbcodiert)

- Einem USB-A–zu-USB-C-Kabel (mit Aufklebern farbcodiert)

- Einem Netzteil zur Geräte-Stromversorgung mit USB-C-Anschluss

Design-Anpassungen

Als Folge der ersten Usability-Erkundungen wurden Modifikationen am Equipment vorgenommen sowie ein passender ausgepolsterter Transportkoffer angeschafft. Im Detail:

- Nicht benötigte Anschlüsse und Bedienelemente am Gerät wurden abgeklebt und sind nicht mehr nutzbar (Funktionseinschränkung)

- Die beiden benötigten – sich aber ähnelnden Buchsen wurden mit unterschiedlichen Farben markiert (Lack)

- Es wurden entsprechende Kabel angeschafft, deren Stecker mit den Farben der Geräte-Buchsen korrespondieren, um ein intuitiv richtiges Verkabeln zu fördern

- Die Kabel und Buchsen wurden beschriftet, um die Zuordnung redundant zu gestalten (Beschriftungsgerät)

- Eine kurze Aufbauanleitung ist das erste, was beim Öffnen des Gerätekoffers ins Auge sticht. Ein schrittweiser Aufbau ersetzt den unstrukturierten Aufbau. Alle Teile wie Kabel, Geräte, Buchsen werden noch einmal schematisch dargestellt (weitere Redundanz)

- Die Einstellungen in der Software werden in der Aufbauanleitung als abschließender Schritt mit aufgenommen

- Der Einschaltknopf wird mit dem Hinweis auf die Einschaltzeit beschriftet

- Alle Zubehörteile wurden in der Farbe „gelb“ angeschafft, um sie intuitiv als zusammengehörig zu erkennen und nicht eingeräumte Zubehörteile leichter im Raum zu identifizieren

- Eine Fotografie zeigt, wie der Koffer im Standardzustand aussieht: Das erleichtert das Einräumen und unterstützt die Überprüfung auf Vollständigkeit

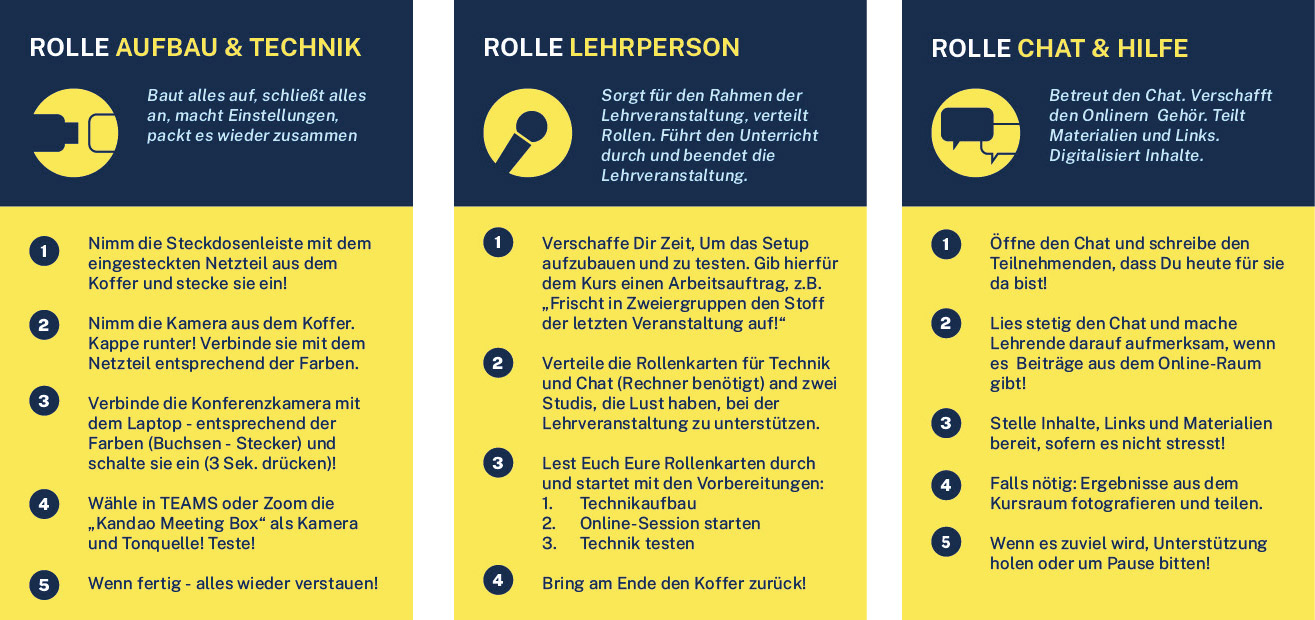

- Rollenkarten wurden zur didaktischen und pädagogischen Unterstützung eingeführt (siehe Folgeabschnitt)

- Eine Verlängerungs-Steckerleiste wurde dem Set hinzugefügt, um in ungeeigneten Räumen, die Raumkamera gut positionieren zu können

- Ein gepolsterter Transportkoffer wurde angeschafft. Er sollte die Geräte aufnehmen können und in den Ausleihschrank passen, der parallel gestaltet wurde. Er ist ebenfalls in gelb gehalten, und wurde beschriftet.

Generelle Gestaltungs-Ansätze

Redundanz: Funktionen und Verhaltensweisen, die wichtig für das Funktionieren des Sets sind, werden redundant gestaltet. Das bedeutet, dass Verhaltensweisen mindestens doppelt, wenn nicht 3-4-fach unterstützt werden. Beispiel: Zusammenpacken des Sets. Wird unterstützt durch:

- Gelbe Farbe des Zubehörs (Auffälligkeit, Zusammengehörigkeit)

- Fotografie des zusammengepackten Sets (Ordnung)

- Nummerierung der Inhalte (Abzählen)

- Definierter Platz in der Polsterung (Zuordnung)

- Unterstützende Studi-Aufgabe auf Rollenkarte

Mapping: Zuordnungen geschehen oft via Mapping – also reale Objekte oder Anordnungen werden durch andere Elemente repräsentiert. So wird etwa die Einsortierung der Set-Elemente auf einer Schema-Grafik dargestellt. Auch die korrespondierenden Farben von Steckern und Buchsen implizieren eine Zugehörigkeit und Verbindung.

Einbettung: Auch technische Geräte und Setups sollten in menschliche Verhalten, technisch-räumliche Strukturen und Kommunikationskanäle eingebettet sein. Hierzu haben wir vor allem die implizite und explizite Kommunikation im Set (Beschriftungen, Cheat Sheet, Codierungen) berücksichtigt. Aber auch die Information und Anweisung für Fakultäten und Studivertretungen war gleichberechtigter Teil der Entwicklungsarbeit. Weitere Elemente, die bei der Einbettung eine Rolle spielten:

- Gestaltung und Schließung des Aufbewahrungsschranks

- Folienpräsentation für Lehrende, Verwaltung und Studis

- Website und Feedbackformular

- Ausleihliste und Kontakterlaubnis

Pädagogisch-didaktische Erwägungen

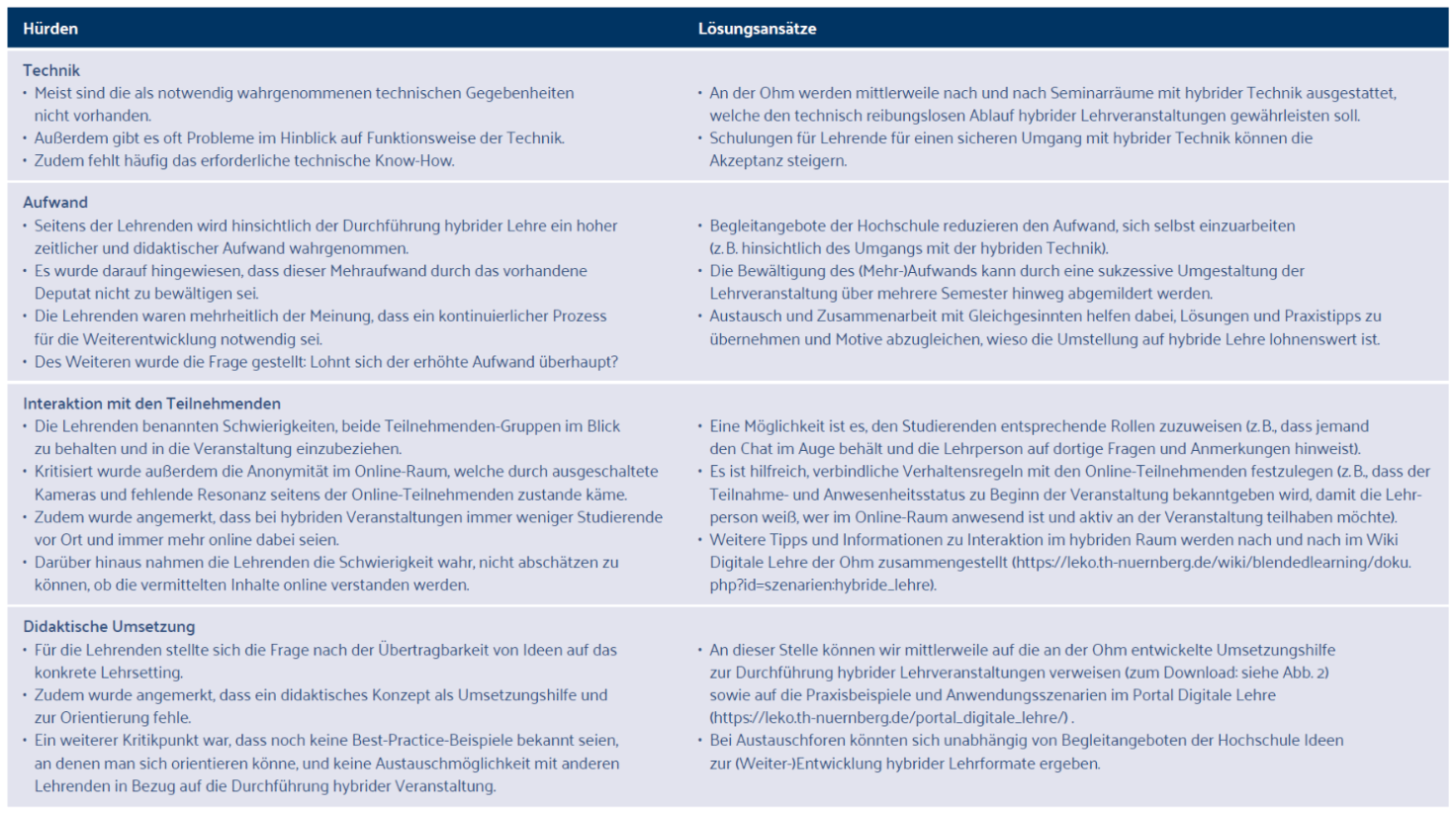

Auch didaktische und pädagogische Erwägungen hielten in die Gestaltung des Sets Einzug. In einer Veröffentlichung zu den STARFISH-Digitalisierungsmaßnahmen (Didaktiknachrichten 2024, 1) findet sich eine Tabelle mit Hürden, die Lehrende bei der Durchführung hybrider Lehrveranstaltungen empfinden. Zwei Aspekte aus der Tabelle wurden mit in das Konzept aufgenommen: Die Möglichkeit der Rollenverteilung unter Einbeziehung Studierender (Zeile 3, rechte Spalte) um das Problem der gleichzeitigen Steuerung für online und in Präsenz Teilnehmende zu adressieren. Weiterhin wurde auf den Aspekt der fehlenden Technikkompetenz eingegangen (Zeile 3, linke Spalte).

Rollenkarten: Im Set sind so genannte „Rollenkarten“ enthalten. Diese Karten beinhalten Anweisungen für unterstützende Rollen – etwa für den Technikaufbau oder die Chat-Unterstützung während hybrider Veranstaltungen. Die Rollenkarten können bei Bedarf eingesetzt werden, sind aber keine Notwendigkeit. Nach einem ersten Usability-Test wurden die Rollenkarten vereinfacht und als optionales Element eingeführt – nicht wie vorher als festes Prozess-Element.

Bedarfsmeldung: Betrachten wir noch einmal die Bedarfsklassifizierungen aus Abb.1 wird ersichtlich, dass die Bedarfe spontaner hybrider Lehre vor allem von den Studierenden geäußert werden. Das impliziert auch die Verantwortung für ihre Bedarfe und weiterführend ein Gelingen der hybriden Lehrveranstaltung.

Beginn der Lehrveranstaltung: Um zu viele zeitgleiche Tätigkeiten (Begrüßung, Instruktion, Technikaufbau, Techniktest mit online Teilnehmenden) und damit verbundene Stresssituationen zu vermeiden, wurde besonderes Augenmerk auf den Beginn einer spontan-hybriden Lehrveranstaltung gelegt. So ist etwa eine kleine Standard-Retrieval-Aufgabe im Prozess vorgesehen, die den Lehrenden Zeit für den Aufbau geben.

Interaktion Ausleihe

Die Ausleihe des Sets erfolgt über einen Lehrmittelschrank aus Stahlblech (brandschutzkonform). Der Schrank ist jederzeit für alle zugänglich, aber nur Personen mit einer Hörsaalschließung können den Schrank öffnen. Die Hörsaalschließung erhalten alle aktiven Lehrenden sowie die ansässigen Fachschaften.

Um das Set, das in einem Koffer untergebracht ist, auszuleihen, muss man lediglich den Schrank öffnen, sich in die Ausleihliste eintragen und darf dann den Koffer entnehmen. Durch die Ausleihliste ist einem Ausleihinteressierten bekannt, bei wem sich das Set gerade befindet. Besonderes Augenmerk muss auf die Rückgabe des Sets gelegt werden: Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit müssen stets gewährleistet sein, damit die Nutzungskette funktioniert.

Inspiriert wurde die Idee eines frei zugänglichen Schranks von Kreideschränken, die in den Hochschulgebäuden zur Verfügung stehen.

Kommunikation

Die Kommunikationsarbeit im Rahmen des Hybrid-Sofort-Sets dient hauptsächlich den Zwecken:

- Information: Beteiligte darüber informieren, dass es das Angebot gibt und wie es generell genutzt werden kann

- Projektsteuerung: Absprachen mit Verantwortungsträgerinnen

- Verhaltenssteuerung: Anweisung, wie genau das Set genutzt, vor- und nachbereitet, übergeben werden soll

Folgende Kommunikationsmaßnahmen wurden ergriffen:

Beklebungen

- Beschriftung Kabel, Koffer und Buchsen

- Beklebung Aufbewahrungsschrank

Materialien

- Aufbauanleitung/Cheat Sheet

- Rollenkarten

- Ausleihliste/Einverständniserklärung

- Folienpräsentation

- Poster für längerfristige Information der Nutzerinnen in Fakultäten und Fachschaften

- Website und Feedback-Formular

Benachrichtigungen

- Information der Studierenden (E-Mail + Anhang)

- Information der Lehrenden (E-Mail + Anhang)

- Information und Einverständnis Fakultäten (E-Mail + Anhang)

- Ankündigung Hochschulgemeinschaft

Namensgebung

Der erste Arbeitstitel „Notfall Hybrid Box“ wurde in „Hybrid Sofort Set“ abgeändert. Grund dafür war ein Reframing-Prozess, bei dem das Team versuchte, die digitalen Lehrtechniken aus der Corona-Erzählung herauszuholen. Digitale Lehrveranstaltungen entwickelten sich bereits vor der Pandemie, bekamen aber in der Corona Zeit die Konnotation ein „Ersatz“ für „richtige“ Lehrveranstaltungen zu sein. Doch hybride und digitale Lehre hat sich für das Team als eigenständiges Entwicklungsfeld – vor allem in einer angemessenen hybrid-geeigneten Didaktik -abgebildet und soll nicht mehr als „Konkurrenz“ oder „kleine Schwester“ von Präsenzlehre operieren.

Weitere Arbeiten

Begleitend zur Entwicklungsarbeit, fielen auch unterstützende Arbeitspakete an, die hier kurz erläutert werden:

- Facility Management: Anbringung des Aufbewahrungsschranks, Standortsuche/-konflikte

- Schließung: Bestellung eines speziellen Schließzylinders für die Hörsäle, Einbau

- Brandschutz: Standort-Check und Vorgaben des Brandschutzes, Konflikte Signaletik

- Recherche und Einkauf: Schrank, Koffer, Kabel, Netzteile, Mehrfachstecker, USB-Adapterstücke

- Dokumentation: Verfassen dieses Textes zum Wissenstransfer

- Partizipative Erkundungen: Gemeinsame Bedarfserkundung mit Studis, Befragung Medienverleih (Erfahrungen Ausleihe Lehrmittel)

- Druck: Drucken, Beauftragen, Plotten, Aufkleben der Klebefolien

- Gestaltung: Grafische Gestaltung der Materialien und Beschriftungen

Nächste Schritte

Die nächsten Schritte im Vorhaben rund um das Hybrid-Sofort-Set:

- Feedback einholen: und Ableitungen für Weiterentwicklungen treffen

- Skalieren: Falls sich das Vorhaben als nutzbringend für die Lehre erweist, wird es in weiteren Gebäuden der Hochschule realisiert

- Dokumentieren: Alle Arbeitsmaterialien, offenen Dateien etc. werden für die Verstetigung abgelegt

- Übergabe: Übergabe von der Entwicklung zum Medienteam der Hochschule

- Video-Aufbauanleitung: Youtube-Short – kurze Anleitung für Social Media

Literaturliste

- Meissner, B., Gandt, S., Gutmann, T., Heinz, K., Steinbach, J., Gleich, M., Kajtazovic, A. (2024). Wie hybride Lehre gut gelingt – Erfahrungen und Lessons Learned an „der Ohm“. In: BayZiel – Bayerisches Zentrum für Innovative Lehre (Hrsg.). Didaktiknachrichten 2024. S. 41-55.

Der Beitrag wurde veröffentlicht im Juli 2025.