Um eine gute Hausarbeit zu schreiben, hilft es, Neugier und Interesse für das Thema mitzubringen. Gut ist es, die folgenden Fragen beantworten zu können:

- Kannst du Thema und Fragestellung selbst wählen?

- Wann musst du abgeben?

- Weißt du, was deine Betreuer*innen von dir erwarten?

- Welche Rahmenbedingungen gibt es (Umfang, Formalia, Abgabeformat)?

Fange am besten damit an zu notieren, was du schon weißt, und trage weitere Informationen zusammen. Parallel dazu kannst du schon die ersten Schritte für die Hausarbeit erledigen.

Manche Lehrende geben Bewertungsraster heraus, die deutlich machen, was erwartet wird.

Focus Writing bedeutet einfach fünf oder zehn Minuten drauf los zu schreiben – zu einem Thema oder einer Frage, ohne groß darüber nachzudenken, was und wie du schreibst. Schreibe vorwärts, ohne zu korrigieren oder auf Rechtschreibung und Grammatik zu achten.

Das Geschriebene ist nur für dich bestimmt. So kannst du dich warm schreiben, überraschende Ideen generieren oder dir einfach deinen Frust von der Seele schreiben, bevor es ans eigentliche Schreiben geht. Und dann bist du schon mal drin im Schreiben und schreibst und schreibst und schreibst.

- Was weiß ich schon zum Thema?

- Was will ich wissen?

- Was ist meine Haltung dazu?

Hast du 15 Minuten Zeit? Dann mach dir am besten jetzt einen groben Zeitplan für deine Hausarbeit. Grob, da er sich sowieso noch ändern wird. Trotzdem ist es gut, einen Plan zu haben.

- Wann ist dein Abgabetermin? Eintragen und von da aus rückwärts planen.

- Welche Schritte sind notwendig? Erstelle eine Liste. Übliche Schritte sind: Thema finden – Einlesen – Fragestellung formulieren – Systematisch recherchieren – Vorläufige Gliederung erstellen – Rohtext formulieren – Überarbeiten – Fertigstellen

- Schätze wie lange du für die einzelnen Phasen brauchst. Wundere dich nicht, wenn es länger dauert. Das ist ganz normal.

- Vereinbare Feedbacktermine mit der Betreuungsperson, den Tutor*innen, Freund*innen oder Mitstudierenden.

- Plane Puffer ein. Das Leben wird auch noch dazwischenkommen.

- Reserviere am besten feste Zeiten im Kalender, an denen du dich nur deiner Hausarbeit widmest.

In echt ist der Schreibprozess oft chaotisch und voller Prozesse, die parallel ablaufen und sich dauernd wiederholen. Wie gesagt, alles ganz normal.

Häufig ist dein Thema nicht völlig frei wählbar, sondern schließt sich an das Thema der Lehrveranstaltung an. Falls es frei wählbar ist und du noch gar keine Ahnung hast, denk einmal (schreibend) über die folgenden Fragen nach:

- Was wird aktuell in der Fachwelt oder Tagespolitik diskutiert?

- Was ärgert dich?

- Mit welchem Problem bist du konfrontiert?

- Wo sagst du, die Aussage kann irgendwie nicht stimmen?

- Welche Frage beschäftigt dich?

- Wofür setzt du dich (z. B. ehrenamtlich) ein?

- Was willst/musst du in deinem Studium sowieso noch machen?

- Worüber hast du schon mal ausgiebig diskutiert?

- Was hat dich überrascht?

- Was möchtest du beruflich machen?

Was ist das Thema? Welche Aspekte daran interessieren dich besonders? Um das herauszufinden, bietet sich beispielsweise die Technik Cluster an. Probier’s aus!

Die Fragestellung wird der Wegweiser zu deiner Hausarbeit. Sie ist der Prüfstein, an dem sich entscheidet, welche Aspekte und Argumente in deine Arbeit gehören – und welche nicht. In der Regel nimmt es einige Zeit in Anspruch, die individuell passende Fragestellung zu finden, denn sie ist mit einer systematischen Literaturrecherche verbunden. Gestalte also deine Fragestellung so, dass du in diesem Bereich ausreichend Literatur findest.

Beispiel für die Eingrenzung eines Themas:

Wichtig: Neben deiner Hauptfragestellung gibt es auch Nebenfragestellungen, die deine Hausarbeit strukturieren. Weiterlesen zum Unterschied zwischen Thema, Titel und Fragestellung kannst du in unserem OWL-Artikel Thema – Titel – Fragestellung: Macht das einen Unterschied?.

.

Erzähle jemandem von deinem Thema, und komme in die Diskussion. Beobachte dich dabei selbst: Was genau interessiert mich? Werde möglichst konkret, habe genaue Beispiele und versuche dann, deine Fragestellung daran auszurichten.

Mit wem?

- Freund*in

- Mitstudierende

- Familie

- Tutor*innnen für wissenschaftliches Arbeiten oder Politik

- Tutor*innen des Schreibzentrums

Sammle Literatur zu deiner Fragestellung – das können Bücher, Fachartikel, Studien, statistische Daten oder Projektberichte von Praxiseinrichtungen sein. Nutze hierfür Datenbanken und den OPAC – die Google-Suche und auch ein KI-Tool alleine reichen leider nicht.

Tipps:

- Nutze das Schneeballprinzip: Bestimme eine zentrale Quelle, die genau zu deiner Fragestellung passt und durchstöbere dann deren Literaturverzeichnis nach weiteren guten Quellen.

- Bei Literatur aus der Bibliothek: Besorge dir dein Material frühzeitig und habe das Ende deiner Leihfrist im Blick!

- Mach dir bereits beim Lesen Notizen, die du später in deine Arbeit übernehmen kannst: Zitate, Argumente, Gedanken, Fragen.

Weitere Infos zur Recherche findest du in unserem OWL Artikel Mit der Recherche beginnen. Außerdem sind die Mitarbeitenden der Bibliothek für dich da.

Du bist zu Hause und kommst nicht in den OPAC? Hier findest du eine Anleitung zum Online-Zugriff außerhalb des Campus (VPN; EZProxy).

Inhaltsverzeichnis vorknöpfen

Lies dir für jedes ausgewählte Buch das Inhaltsverzeichnis durch: Markiere mit Post-Its, welche Kapitel für deine Fragestellung relevant sind. Nimm dir je Buch 5 Minuten Zeit.

Erstelle ein Dokument, in dem du für jedes Buch eine Seite verwendest:

- Notiere dir oben auf der Seite die bibliografischen Angaben (mindestens Autor, Jahr, Titel)

- Welche Kapitel interessieren mich, und weshalb?

- Ergänze das Dokument beim späteren Lesen des Buches, indem du Argumente und Zitate (immer mit Seitenangabe!) zuordnest.

Stattdessen kannst du hierfür auch einen Zettelkasten mit Karteikarten oder Zotero nutzen.

Auch wenn unterschiedliche Lehrende unterschiedliche Anforderungen haben, ähneln sich doch alle wissenschaftlichen Arbeiten in ihrem Aufbau: Es gibt eine Einleitung, einen Hauptteil, der aus mehreren Kapiteln besteht, und einen Schlussteil.

Eine genaue Erklärung der typischen Elemente einer Hausarbeit findest du in unserem OWL-Artikel Die Struktur einer Arbeit in den Sozialwissenschaften.

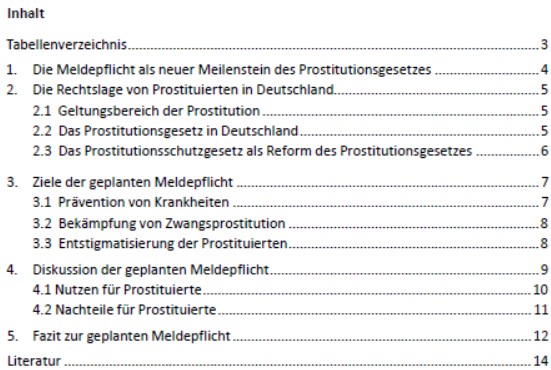

Hier ein Beispiel für das fertige Inhaltsverzeichnis einer Hausarbeit. Kapitel 1 entspricht hier der Einleitung, 2 bis 4 dem Hauptteil und 5 dem Schlussteil. Wenn du willst, überlege dir, wie die Fragestellung dieser Arbeit wohl lauten würde.

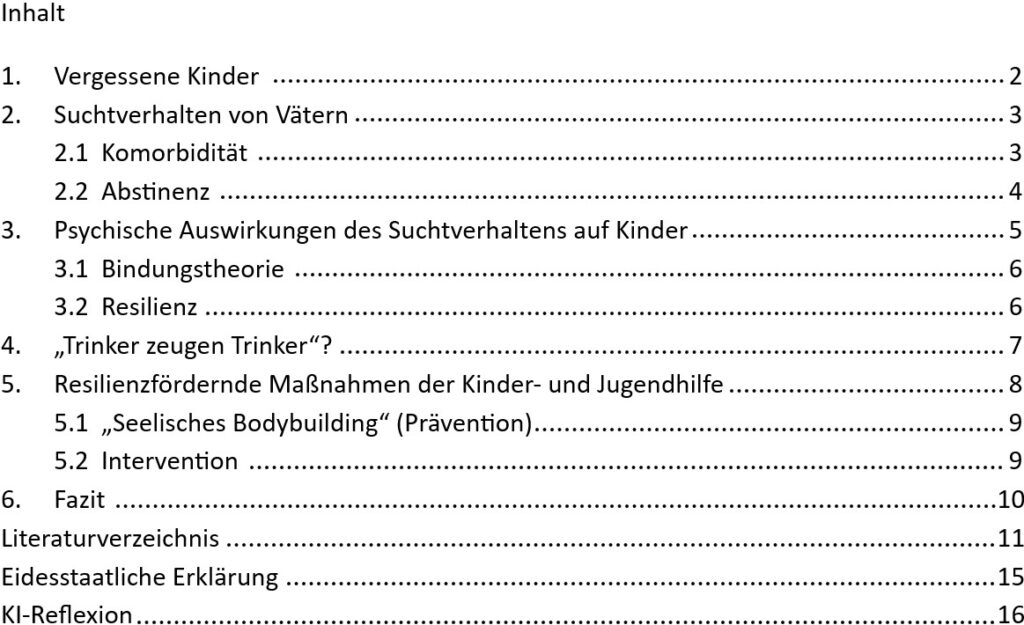

Hier ein weiteres Inhaltsverzeichnis aus einer studentischen Hausarbeit. Was findest du gut an dieser Gliederung, was würdest du vielleicht anders machen?

Mit Post-its eine vorläufige Gliederung erstellen (15 Minuten)

- Schreibe für jeden Aspekt, der deiner Meinung nach zur Hausarbeit gehört, ein Post-it.

- Sortiere dann die Post-its thematisch und versuche, sie in eine argumentative Reihenfolge zu bringen.

- Sei kritisch: Gehört das zur Fragestellung? Vergrößere den Abstand zwischen den Post-its: Was fehlt?

- Dokumentiere die Reihenfolge mit Fotos.

Wenn du fertig bist, hast du vielleicht deine Gliederung schon vor dir liegen. Falls es schwer fällt, zu entscheiden, was dazu gehört und was nicht, kannst du dir folgende Fragen stellen:

- Ist deine Fragestellung noch zu schwammig?

- Kannst du mit den Erkenntnissen aus der Sortierung deiner Post-its die Forschungsfrage schärfen?

Auch bei der Gliederung ist es sinnvoll darüber zu sprechen. Erkläre einer anderen Person, warum du welchen Punkt an welche Stelle gepackt hast.

Allgemein lässt sich sagen: Suche stets nach der besten Quelle! Fahnde nach dem Ursprung des Wissens und zitiere möglichst aus Originaltexten. Der Brockhaus, Vorlesungsskripte oder Wikipedia sind beispielsweise nicht zitierfähig.

Zitierfähig ist dagegen das Wörterbuch Soziale Arbeit (Volltext über VPN-Verbindung).

Der Unterschied zwischen Zitierfähigkeit und Zitierwürdigkeit lernst du in unserem OWL-Artikel Die richtigen Quellen nutzen. Und dieses Video erklärt dir zudem, warum wir überhaupt zitieren.

Stöbern: Literatursuche nach Fakultäten und Datenbanken

- Stöbere bei der Literatursuche nach Fakultäten.

- Notiere dir interessante Schlagwörter/Stichwörter als Liste oder Cluster.

Wichtige Datenbanken für die Sozialwissenschaften:

- sozialwissenschaftliche Themen: Sowiport, Wiso-Net

- pädagogische Themen: FIS-Bildung

- psychologische Themen: PsyJournals

- rechtliche Fragestellungen: Beck-online

- englischsprachige bzw. international ausgerichtete Recherchen: EBSCO (Academic Search Elite), ERIC

- Statistiken: Statista

Es enthält die vollständigen bibliographischen Angaben der im Text zitierten Quellen, alphabetisch sortiert. Zwei Beispiele:

Monografie: Butterwegge, Carolin (2010): Armut von Kindern mit Migrationshintergrund. Ausmaß, Erscheinungsformen und Ursachen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Sammelband-Eintrag: Flemming, Helga von (2017): Altruismus. In: Dieter Kreft & Ingrid Mielenz (Hrsg.-Verbindung): Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik (8. vollst. überarb. u. aktualis. Aufl., S. 89). Weinheim: Beltz Juventa.

Wie du weitere Quellenarten im Literaturverzeichnis aufführst, erfährst du in unserem OWL-Artikel Das Literaturverzeichnis in den Sozialwissenschaften.

Prokrastinieren, verzetteln, verirren – auf dem Weg zur Hausarbeit-Text gibt es einige Stolpersteine, aber auch hilfreiche Strategien und Konzepte, die dich weiterbringen können. Falls du schon einen Plan hast: los geht’s!

So sollte Sprache in wissenschaftlichen Texten sein:

- sachbezogen – nicht persönlich

- belegt – mit Verweis auf Quellen oder Daten oder gut begründet

- neutral – nicht wertend

- präzise und eindeutig

- kurz und prägnant – Überflüssiges streichen

- formal – nicht zu salopp

Beispiele dazu findest du in unserem OWL-Artikel Die Sprache in sozialwissenschaftlichen Texten.

Tipp: Online-Kurs: Wissenschaftssprache in Texten der Sozialen Arbeit (45 Minuten).

- Sprich mit anderen übers Schreiben und hole dir Text-Feedback.

- Nimm die Unterstützungsangebote deiner Dozent*innen wahr.

- Nutze die Angebote der Bibliothek (u. a. die Auskunft und die Schulungsunterlagen).

- Komm in die Schreibberatung des Schreibzentrums.

- Schlage im Leitfaden zum wissenschaftlicher Arbeiten der Sozialwissenschaften Fakultät nach. Der Leitfaden ist übrigens die Grundlage vieler Artikel hier im OWL!

- Bilde eine Schreibgruppe: In manchen Gruppen der Module 1.9 Politikwissenschaftliche Grundlagen und 1.1 Wissenschaftliches Arbeiten wird die Bildung von Schreibgruppen von Lehrenden initiiert. Oder schließe dich ganz einfach selbst mit deinen Kommiliton*innen zusammen.

KI-Tools wie ChatGPT, Gemini und andere können Texte schreiben, zusammenfassen oder umformulieren. Beim Schreiben einer Hausarbeit können KI-Tools dir helfen

- Fragen zur Struktur deiner Hausarbeit zu stellen,

- einen Entwurf zu formulieren oder zu überarbeiten,

- Beispiele für wissenschaftliche Formulierungen zu finden,

- Rechtschreibung, Grammatik und Zitierstil zu überprüfen,

- Feedback zu Stil oder Verständlichkeit zu bekommen.

Aber:

- Prüfe stets den Inhalt. KI kann unpräzise, falsche, veraltete oder erfundene Informationen liefern.

- Halte dich an die Regeln deiner Lehrenden: Kläre, ob und wie der KI-Einsatz dokumentiert werden soll.

- Schreiben heißt Denken. Wer die KI alles machen lässt, verpasst eine Bildungschance. Gerade bei der ersten Hausarbeit kann es eine gute Idee sein, die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens erstmal „händisch“ einzuüben.

Mehr dazu findest in unserem OWL-Artikel Die KI als Schreibbuddy nutzen.

Was kann mir bei meiner Recherche helfen?

Nutze das Schneeballprinzip, indem du eine zentrale Quelle findest und dann in deren Literaturverzeichnis nach weiteren guten Quellen suchst.

Ist die Struktur einer Hausarbeit immer gleich?

Alle wissenschaftlichen Arbeiten ähneln sich in ihrem Aufbau: Es gibt eine Einleitung, einen Hauptteil, der aus mehreren Kapiteln besteht, und einen Schlussteil. Frage am besten deine Dozent*innen, ob sie bestimmte Anforderungen für den Aufbau haben.

Der Artikel wurde veröffentlicht im Mai 2025 und zuletzt aktualisiert im Mai 2025.