Wie gelingt es, dass in einer Freitagsveranstaltung mit Anwesenheitspflicht und vielen studentischen Vorträgen die Studierenden nicht nur gern teilnehmen, sondern sie auch den Vorträgen aufmerksam folgen können?

Prof. von Hoffmann hat zu diesem Zweck die Methode des LEGO® SERIOUS PLAY® ausgetestet und schildert im Folgenden seine Erfahrungen.

Die Methode des LEGO® SERIOUS PLAY®

Ein wesentliches Element der LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) Methode ist, dass eine klar definierte Aufgabe in einer begrenzten Zeit bearbeitet und anschließend präsentiert wird. Ein typischer Workshop gliedert sich in drei Phasen (Quelle: [3], Seite 14):

- Herausforderung (Challenge): Eine offene Frage wird gestellt und ein Zeitlimit für die Bearbeitung der Aufgabe gesetzt.

- Bauen (Build): Jeder Teilnehmende baut ein Modell, das die eigene Antwort visualisiert.

- Teilen & Reflektieren (Share): Die Modelle werden vorgestellt und diskutiert.

Neben Einzelübungen, die zur Selbstreflexion einladen, können grundsätzlich auch Gruppenmodelle ([3], Seite 28) entstehen: Bei Gruppenmodellen werden die Einzelmodelle der Gruppenmitglieder in einem großen gemeinsamen Modell konsolidiert, was die kollektive Akzeptanz der gefundenen Lösung und die Teamarbeit allgemein fördern soll. Um ein nachträgliches aufwändiges Sortieren der Steine zu vermeiden, wird bei Einzelmodellen, die später zu einem Gruppenmodell werden, bevorzugt nicht mit einheitlich vorsortieren Starter-Kits gearbeitet, sondern mit einem separaten zentralen Fundus an Steinen, aus dem sich die Teilnehmenden bedienen können.

Nach Besuch des Seminars „LEGO® SERIOUS PLAY® in der Hochschullehre“ des Bayerischen Zentrums für innovative Lehre (BayZiel) im Januar 2025 erschien mir die Methode interessant, um Studierende aktiv einzubinden und die Identifikation der Zuhörenden mit dem Vortragsthema zu fördern.

Didaktischer Kontext und Zielsetzung des Moduls

Das Praxisseminar im Bachelor Studiengang „Media Engineering“ findet immer freitags im Umfang von 2 SWS als Präsenzveranstaltung vor Ort an der Hochschule statt und begleitet das Praxissemester der Studierenden.

Es verfolgt entsprechend dem Modulhandbuch als Ziele die „Begleitung des Industrieprojekts zur sachkundigen und selbständigen Reflexion der gewonnenen Erfahrungen mit dem Ziel, Entscheidungen unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunktetreffen zu können.“ ([1], Seite 55) sowie die „Fähigkeit zum sicheren Auftreten und zur kompetenten Präsentation“ ([1], Seite 55) zu fördern.

Das Praxisseminar wird mit Erfolg bewertet, wenn die Studierenden „einen Kurzvortrag über ein technisches Thema (bevorzugt auf Englisch) und einen Fachvortrag über [ihre] praktische Tätigkeit gehalten haben“ ([7], Seite 4).

LEGO® SERIOUS PLAY® im Praxisseminar

In enger Abstimmung mit dem Team Lehr- und Kompetenzentwicklung der Ohm (kurz: LeKo) wurden hochschulseitig zwanzig LEGO® SERIOUS PLAY® Starter Sets mit jeweils 234 vorausgewählten einheitlichen Teilen und als Ergänzung ein Klassensatz an LEGO® Basisplatten beschafft. Zusätzlich wurde in Sortierschalen (siehe Abbildung 2) investiert, um das Handling mit den Steinen für die Kursteilnehmenden in der Unterrichtssituation zu vereinfachen und Steinverlust zu vermeiden.

In einem sogenannten „Skill Building“ ([3], Seite 20) lernen die Studierenden zunächst anhand vorgegebener Beispiele die LSP-Methode kennen. Im Verlauf des Semesters übernehmen sie zunehmend Verantwortung, indem sie eigene Aufgabenstellungen entwickeln, vorbereiten und die Durchführung selbst moderieren. Die Herausforderungen werden langsam gesteigert, um Langeweile zu vermeiden [5].

Der Start

Das Semester beginnt mit einer Einführung in die Methode und die wichtigsten Regeln:

Modelle werden nicht kritisiert ([3], Seite 18).

Fragen sind willkommen [(3], Seite 18).

Denken in Metaphern ist erwünscht ([3], Seite 6).

![Abbildung 1: Teilen & Reflektieren (Share [3], Phase III) in der Unterrichtssituation.

(Foto: Matthias Friedel)](https://leko.service.th-nuernberg.de/portal-digitale-lehre/wp-content/uploads/2025/07/Praxisbeispiel-vonHoffmann-Abb1-720x1280.jpg)

(Foto: Matthias Friedel)

Um das Handling mit den LEGO® Steinen zu üben und einen Überblick über die vorhandenen Bausteine zu bekommen, werden anhand der den Starter Sets beiliegenden Anleitung die Bauaufträge mit feststehendem Ergebnis erteilt:

| – Baue einen Vogel nach Schritt–für–Schritt–Anleitung (10 Minuten) – Baue einen Wagen nach Schritt–für–Schritt–Anleitung (5 Minuten) – Baue ein Krokodil nach Schritt–für–Schritt–Anleitung (7 Minuten) |

Weil sich die Arbeitsergebnisse bei diesen Bauaufträgen mit feststehendem Ergebnis nicht unterscheiden und aufgrund der begrenzten Unterrichtszeit wird die Phase III Teilen & Reflektieren (Share) umgesetzt, in dem die Kursteilnehmenden das von Ihnen gebaute Modell kurz hochhalten.

Die Steigerung

Es schliessen sich Bauaufträge mit offenem Ergebnis ohne vorliegende Schritt–für–Schritt–Anleitung an:

- Brücken Challenge: Baue eine Brücke – die Brücke soll groß und schön sein (10 Minuten) ([4], Seite 189)

- Duck Challenge: Schritt 1: Baue ein Ente, Schritt 2: Entferne ein Bauteil und baue die Ente erneut auf [6]

- Praxisbeispiel: Bilden Sie Gruppen zu 4 Personen. Erinnern Sie sich an eine Situation in Ihrem Praxissemester, die Ihnen besonders gut gefallen hat. Visualisieren Sie diese Situation mit einem kleinen Modell (10 Minuten) und stellen Sie danach Ihr Modell den anderen Teammitgliedern vor (Jeweils 5 Minuten)

Die Brücken Challenge wird dadurch belebt, dass wenige Minuten vor Ende der vorgesehenen Bearbeitungszeit die Anforderung ergänzt wird, dass die Brücke auch stabil sein muss ([4], Seite 189). Dies wird dadurch reflektiert, dass bei der Präsentation durch den Lehrenden ein Stabilitätstest ([4], Seite 189), zum Beispiel mit einem Papierstapel aus einem Moderationskoffer, durchgeführt wird.

Die Duck Challenge [6] läßt sich mit den nur sechs Steinen aus den vorhandenen Bauteilen des LEGO® SERIOUS PLAY® Starter Sets auf mindestens sieben Arten lösen. Vor allem der zweite Schritt, die Ente noch einmal mit einem Bauteil weniger neu aufzubauen, soll das Denken in Metaphern (vgl. [4], Seite 68) und eine gewisse Abstraktion üben.

![Abbildung 2: Bauen (Build [3], Phase II) in der Unterrichtssituation mit Sortierschalen. (Foto: Matthias Friedel)](https://leko.service.th-nuernberg.de/portal-digitale-lehre/wp-content/uploads/2025/07/Praxisbeispiel-vonHoffmann-Abb2-2275x1280.jpg)

Die Anwendung

Nach dem Skill Building übertragen die Studierenden die Methode auf ihre eigenen Vorträge, um die Zuhörenden aktiv einzubinden. Sie entwickeln Ideen für geeignete LSP-Challenges und formulieren eine für ihr Vortragsthema spezifische Aufgabenstellung mit den Phasen Challenge-Build-Share, die sie ihren Zuhörenden während ihres Vortrags stellen. Die vortragenden Studierenden moderieren die Aufgabenstellung und bauen die LSP-Methode unterschiedlich in ihren Vortrag ein: Die Challenge kann einmalig zu Beginn, während oder am Ende des Vortrages gestellt werden, oder auch während des Vortrages mehrfach aufgegriffen werden.

Der 30minütige Vortrag inklusive der Einbindung der LSP-Methode ist Teil der Studienleistung, die die Studierenden im Rahmen des Seminars erbringen.

Eignung von LEGO® SERIOUS PLAY® in der Lehre

Im Folgenden werden die Ergebnisse einer Hospitation des Praxisseminars am 4. April durch das Team LeKo beschrieben [5]. LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) kann als erprobtes Skill-Building-Format im Unterricht in folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt werden:

- Storytelling, um implizites Wissen sichtbar zu machen.

- Kreation, für individuelle und kooperative Beiträge.

- Begründen, aber auch spielerisches, intuitives Vortasten.

Zentral ist die Externalisierung von Denkprozessen: Hand und Kopf arbeiten synchron, unbewusste Gedanken werden sichtbar und erzählbar. Meist entstehen offene Ergebnisse, manchmal auch eindeutig „richtige“ Lösungen – hilfreich besonders in Feldern mit Unsicherheiten und hoher Ambiguität.

Teilnehmende brauchen keine besonderen Vorkenntnisse. Alle starten auf einem ähnlichen Niveau und sprechen eine gemeinsame Formsprache. LEGO® als Medium steht für Skizzenhaftigkeit, Veränderbarkeit, Abstraktion und Verspieltheit – das nimmt Druck und schafft Raum für fantasievolle, sogar paradoxe Ideen.

Teilnehmende profitieren auch von den Ergebnissen anderer: durch Inspiration, Kombination und gemeinsames Sensemaking. LSP bietet so eine kreative Simulationsumgebung, um reale Situationen vor- und nachzuspielen und gemeinsam zu reflektieren.

Lehrende entwickeln im Einsatz von LSP wichtige methodische und didaktische Kompetenzen. Sie lernen, passende zeitliche Rahmen für Aufgaben zu setzen und dabei emotionale wie motivationale Räume zu schaffen. Sie üben, klare Aufgabenstellungen zu formulieren und den richtigen Umgang mit Einschränkungen, Vorgaben und Freiheitsgraden zu finden. Dabei verinnerlichen sie Elemente des Challenge-Based Learning, lernen gezielt Flow und positiven Stress auszulösen sowie Emotionen der Teilnehmenden zu erfassen und zu reflektieren.

Auch Studierende profitieren vielfältig: Sie schulen ihre Fähigkeit zur Abstraktion und Metaphorik, um komplexe Zusammenhänge vereinfacht oder auf Analogien beruhend darzustellen. Sie üben Improvisation mit vorhandenen Ressourcen, geben Dingen gezielt eine Bedeutung und erstellen schnell greifbare Prototypen. Die einfache Methodik des Challenge-Based Learning fördert ihre Kritikfähigkeit, ihr Loslassen alter Ideen, ihre Bereitschaft zum Zerlegen und Neudenken von Lösungen. Zudem überwinden sie Schüchternheit, Scham oder Unsicherheiten im Umgang mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und bereiten sich so auf Design- und Gestaltungsaufgaben vor.

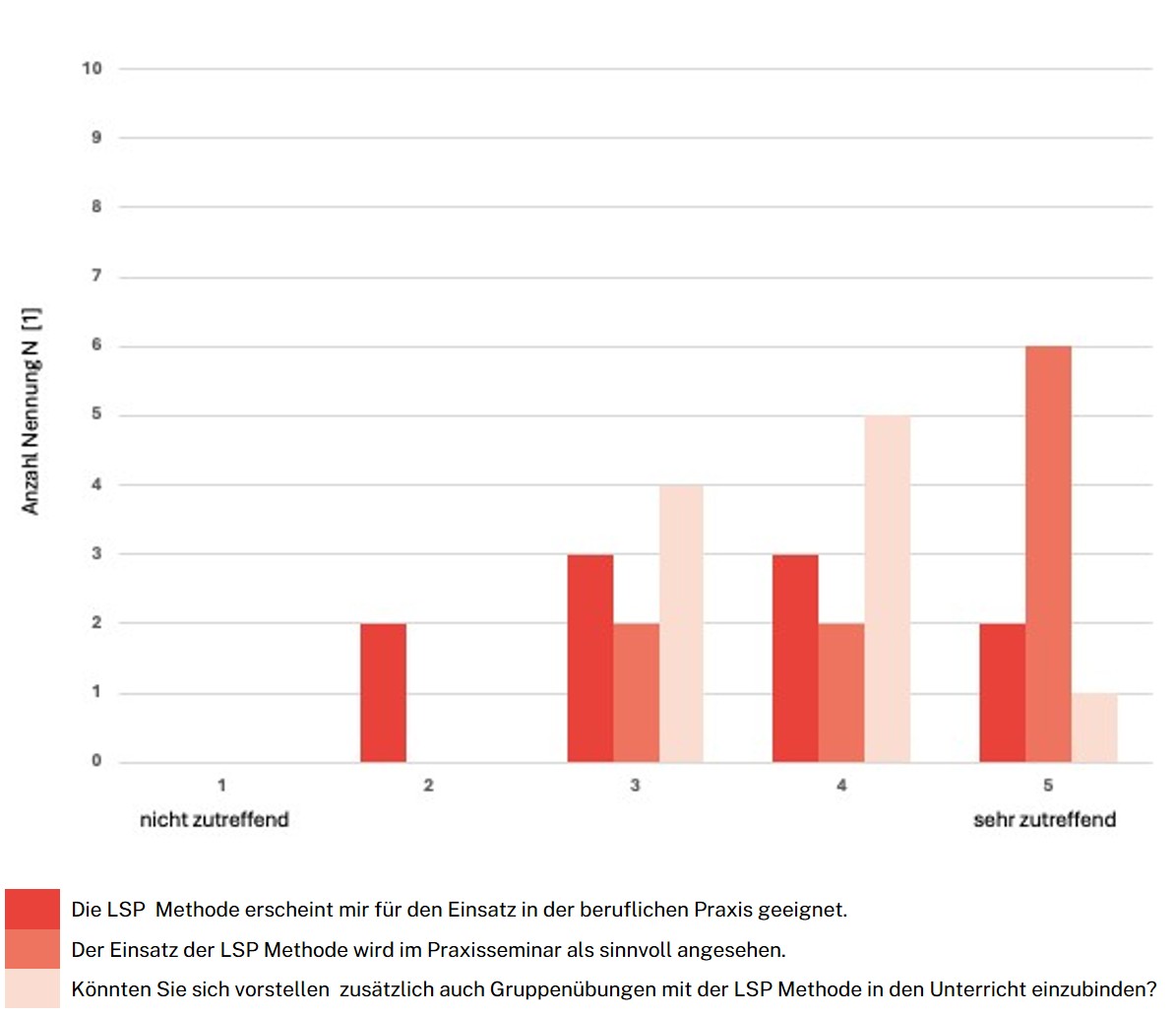

Evaluation: Stimmen der Studierenden

Die Evaluation erfolgte ungefähr zur Semestermitte im Mai 2025, nachdem alle zehn an der Evaluierung teilnehmenden Studierenden bereits einen Kurzvortrag von 30 Minuten über ein technisches Thema unter Einsatz von LSP gehalten hatten. Die Evaluation zeigte ein klares Bild und eine hohe Akzeptanz des Einsatzes der LSP-Methode im Praxisseminar: Die Methode wird als aktivierend, kreativ und hilfreich für Reflexion und Interaktion erlebt.

Nach Angaben der Studierenden funktionierte bei einer Vortragsdauer von insgesamt 30 Minuten für eine in den Vortrag eingebundene LSP-Aufgabe ein Zeitanteil von sieben Minuten (70 % der Nennungen) und 9 Minuten (30 % der Nennungen) im Seminarkontext am besten. Nach den Erfahrungen der Studierenden funktionierte dies nicht dann am besten, wenn eine LSP-Aufgabe nur am Anfang oder Ende des Vortrages behandelt wurde, sondern funktionierte dann am besten, wenn der Vortrag mit LSP begonnen wurde bzw. nach einer kurzen Einführung in das Thema erfolgte und gegen Ende des Vortrags die Zuhörenden noch einmal die Gelegenheit bekamen, an ihrem Modell zu arbeiten.

Auf die Frage, wie die Anzahl der mit jedem Starter Set bereitgestellten Steine eingeschätzt wird, gab kein Studierender an, dass das Set zu wenig Steine enthalte. Zwei Studierende gaben an, dass das Set zu viele Steine enthielt. Die deutliche Mehrheit der Studierenden war mit der verfügbaren Teileanzahl zufrieden. Die Mehrheit der befragten Studierenden wünschte sich künftig Gruppenmodelle, bei denen die Einzelmodelle der Gruppenmitglieder in einem großen gemeinsamen Modell konsolidiert werden (vgl. Abb. 3).

Ausblick

Zukünftige Lehrveranstaltungen könnten auf Basis der gesammelten Erfahrungen experimentieren und diese systematisch erweitern [5]:

- Spielen mit offenen versus klar festgelegten Ergebnissen.

- Variieren der Ressourcen: begrenzte Anzahl an Steinen, festgelegte Steinsortimente.

- Steuerung des Zeitdrucks und des Tempos der Aufgaben.

- Ausprobieren unterschiedlicher Feedback-Formate: Peer-Tausch, Pairing, Präsentation im Plenum, schriftliches Protokoll, kreative Formen wie eine „Werbeanzeige“ für das eigene Modell.

- Kombination von kooperativem versus individuellem Bauen.

- Integration von Warm-ups, Check-ins und Check-outs zur Einstimmung und Reflexion.

- Experimentieren mit LEGO®-gestütztem Feedback zur Lehrveranstaltung selbst: Kann Feedback auch spielerisch und metaphorisch gegeben werden?

- Ausbau des Storytelling-Aspekts: Welche Rahmenbedingungen fördern das Erzählen von Geschichten? Wie lassen sich diese Geschichten dokumentieren und festhalten?

Diese Ansätze laden dazu ein, LSP als lebendige, weiterentwickelbare Methode zu begreifen, die mit jedem Einsatz neue Facetten und Erkenntnisse ermöglicht – für Lehrende und Studierende gleichermaßen [5].

Disclaimer

Entsprechend der Stellungnahme des Präsidiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zum Einfluss generativer Modelle für die Text- und Bilderstellung auf die Wissenschaften und das Förderhandeln der DFG vom September 2023 wird hiermit offengelegt, dass bei der Recherche zu diesem Artikel und seiner textlichen Erstellung kreative künstliche Intelligenz eingesetzt wurde. Es handelt sich dabei um den Dienst ChatGPT.

Es wird auf Erfahrungen und Methoden aufgebaut, die im Seminar „LEGO® SERIOUS PLAY® in der Hochschullehre“ des Bayerischen Zentrums für innovative Lehre (BayZiel) im Januar 2025 durch Prof. Markus Stäuble von der Hochschule München unterrichtet wurden.

Kolleginnen und Kollegen, die sich für dem Einsatz der LEGO® SERIOUS PLAY® in der eigenen Lehre interessieren, möchte ich an dieser Stelle auf die Trademark Guidelines [2] hinweisen.

Literatur

[1] Modulhandbuch Bachelor Media Engineering (B-ME). Studiengangsleiter: Prof. Dr. Oliver Hofmann.Ausgabe K, gültig ab 01.10.2025, (gemäß Beschluss des Fakultätsrats vom 23.04.2025),

https://www.th-nuernberg.de/fileadmin/global/Public_Docs/efi/efi_1453_VO_BME_Modulhandbuch_public.pdf [2] Trademark Guidelines – LEGO® IP rights.

https://seriousplaypro.com/docs/LSP_Trademark_Guidelines.pdf

[3] Open-source/ <Introduction to LEGO® SERIOUS PLAY®>

https://www.lego.com/cdn/cs/set/assets/blt8ec1d6ff766ddfd4/LEGO_SERIOUS_PLAY_OpenSource_14mb.pdf [4] David Hillmer: PLAY! DER UNVERZICHTBARE LEGO® SERIOUS PLAY® PRAXIS-GUIDE FÜR WORKSHOPS, COACHINGS UND MODERATION. Auflage: 2., aktualisierte Auflage, eISBN: 978-3-446-47896-1, Print ISBN: 978-3-446-47866-4, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2023

https://www-hanser-elibrary-com.thn.idm.oclc.org/doi/book/10.3139/9783446478961 [5] Herrmann, Chris; Krug, Jonas: Bericht zur Hospitation der Praxisseminars am 4. April 2025. Unveröffentlicht. [6] LEGO® SERIOUS PLAY® Duck polybag 2000416 [7] Freudenreich, Giesler, Heyder, Röttger: Merkblatt Praktisches Studiensemester der Fakultät Elektrotechnik, Feinwerktechnik, Informationstechnik, Version 7, 24.07.2024, TH-Nürnberg Georg Simon Ohm

Der Beitrag wurde veröffentlicht im Juli 2025 und zuletzt aktualisiert im Juli 2025.